Big Data, Videos de ‘gatitos’ y la Empatía Digital

¿Quién no ha pasado un rato en alguna ocasión viendo esos videos de ‘gatitos‘ tan graciosos o compartido algún ‘meme’? ¿A quien no le han aparecido anuncios relacionados con sus intereses pasados o futuros? Hoy en día ya todos sabemos que los videos de gatitos y los ‘memes’ están entre los contenidos más vistos en internet, o que si estoy preparando mis vacaciones me llegarán anuncios de hoteles y vuelos. Pero la innovación de las tecnologías de la información en los medios digitales mediante el uso del big data está llegando cada vez más lejos, permitiendo a los medios un conocimiento mayor de las audiencias y sus intereses. A un niño por mucho que le gusten los coches deportivos y vea muchas noticias sobre carreras no será probablemente quien compre el último modelo.

Los medios de comunicación enfrentan hoy en día grandes desafíos y están buscando compensar la caída de los formatos tradicionales como el papel o la ubicuidad de los contenidos informativos, a través de sus publicaciones on line y de nuevas fórmulas que les permitan aprovechar mejor y rentabilizar el medio digital. Únicamente entre un 2% y un 4% de los usuarios de los medios están dispuestos a pagar por los contenidos que consumen, y sólo alrededor de un 20% o 25% se registran y por tanto son susceptibles de recibir ofertas. Es por esto que los medios necesitan maneras de conocer mejor a los millones de usuarios que siguen siendo desconocidos y empatizar con esta audiencia.

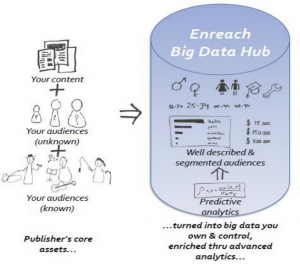

Los usuarios, a través de su comportamiento de uso en los medios digitales, ofrecen una información muy valiosa en este sentido. Es por ello que las compañías están focalizando su innovación en plataformas capaces de gestionar la gran cantidad de datos generada por la audiencia y ofrecer una solución para obtener, mediante la combinación de técnicas predictivas, Big Data y algoritmos de aprendizaje en tiempo real, un perfil completo de la audiencia, sus intereses, sexo, edad, información socio-demográfica, etc. Todas esta información procesada se presenta a los equipos comerciales y editoriales de forma sencilla e intuitiva, relacionando el valor del contenido y la audiencia. Con ello se puede segmentar dirigir mejor las campañas de publicidad a grupos específicos, proporcionar información de interés para los anunciantes sobre el comportamiento del público y personalizar a cada miembro de la audiencia el contenido según sus intereses.

Los medios digitales redefinen así la relación con el público mediante el uso de tecnología Big Data aprendiendo de la gran cantidad de información a la que tienen acceso. Cómo lo hacen?

En primer lugar, mediante el uso de paneles, concursos, registro para funcionalidades Premium… se obtiene información socio-demográfica de una muestra representativa de usuarios (sexo, edad, educación, nivel socio-económico…). Por un lado se realiza un análisis semántico de los contenidos que se publicando en el sitio web. Se estudia el texto de cada artículo para determinar los temas principales o secundarios sobre los que trata y poder así categorizarlos según segmentos de interés. Por otra parte se analizan los usuarios para obtener un perfil de cada usuario que visita la web a partir de los contenidos que vio en un período de tiempo, otorgando mayor importancia a los últimos días. Estos perfiles de usuario son actualizados en tiempo real y son aplicados diferentes mecanismos para eliminan los fly-bys y dar fiabilidad a los datos.

A partir de la muestra de usuarios y sus intereses y el uso de técnicas Big Data y algoritmos de aprendizaje se permite encontrar las correlaciones entre cientos de millones de datos, que se utilizan para realizar el modelado del resto de usuarios, su comportamiento e intereses. Como los patrones de comportamiento cambian con el tiempo, los modelos predictivos se actualizan en tiempo real, manteniendo la calidad de los perfiles.

Toda esta información ya tratada se pone a disposición de los medios mediante métricas y proyecciones a través dashboards, informes y otros tipos de herramienta con el objetivo de que consigan fortalecer la conexión con sus usuarios, mayor empatía digital con su audiencia, ayudando así a proporcionar una experiencia mejorada, contenidos mejor alineados con los intereses de los usuarios y adaptar la publicidad de acuerdo a los perfiles de usuario que busca el anunciante.

Referencias

The Rise of Big Data, How It’s Changing the Way We Think About the World (By Kenneth Neil Cukier and Viktor Mayer-Schoenberger)

https://es.wikipedia.org/wiki/Big_data

http://www.enreach.me

Ética e Innovación

En los últimos tiempos, igual que en este curso, la innovación esta en boca de todos. Todos hablan de innovación y emprendeduría como una manera de salir de la crisis, como una manera de generar nuevos valores que permitan a las empresas ser más competitivas y en general con multitud de calificativos positivos. La mayoría vemos la innovación como la panacea para muchos de los problemas. A menudo, sin embargo, parecemos olvidar las repercusiones que pueden tener las innovaciones en la vida de las personas, en la sociedad. Y uso el término repercusiones sin pretender asignar el calificativo despectivo que en ocasiones se asocia con esta palabra. Lo hago de esta manera para intentar mostrar que, aunque al hablar de innovación pocas veces se habla de ética, quizás el innovar deba conllevar una evaluación de las repercusiones que dicha innovación puede tener sobre la sociedad.

Así pues, se plantean las siguientes preguntas: ¿Porque es necesaria la ética en la innovación? ¿Debe la ética parar el progreso? Por supuesto no se trata de preguntas fáciles de responder, pero día a día llegan a nuestros oídos dilemas éticos relacionados con la innovación y es a posteriori cuando llegan estas preguntas. ¿Podría se quizas interesante unir la reflexión ética a la innovación?

Entendemos la ética como la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con el comportamiento humano, con la moral. Una definición semejante de la ética pudiera parecer que no tiene cabida en el mundo actual, donde los conceptos de valor o desvalor quedan diluidos entre principios religiosos, políticos, sociales y económicos. Sin embargo, el sentido ético se podría presentar de forma simple entre el valor de beneficio y el desvalor de perjuicio para la sociedad y las personas. Por supuesto, dado que nada es blanco o negro, ninguna de estas evaluaciones se ofrece sencilla. Y dado que nada es neutro, es difícil alcanzar este valor o desvalor sin considerar los intereses en juego y la influencia que éstos puedan tener en este resultado final del beneficio/perjuicio.

A título de ejemplo, a todos han llegado noticias del cambio climático y las medidas recomendadas a fin de detenerlo. Encontramos noticias como las que se muestran en el siguiente link:

http://elpais.com/elpais/2015/09/11/ciencia/1441978325_897742.html

Esta noticia ofrece una medida para combatir el cambio climático si los líderes mundiales no son capaces de llegar a un acuerdo. Sin embargo, desconocemos que repercusiones reales pueden tener estas sombrillas sobre el ecosistema completo del plantea tierra. Atreviéndonos a ir todavía un poco más lejos: ¿no hubiese sido mejor llevar a cabo una evolución, una innovación, sostenible en lugar de llegar a este punto de casi no retorno? Aún más, ¿no hemos aprendido nada de la trayectoria que nos ha llevado al estado actual? Es decir, si hasta ahora la evolución tecnológica, realizada sin evaluar detenidamente las consecuencias, nos ha conducido a un punto en el que es necesario instalar sombrillas solares, quizás sería recomendable evaluar las implicaciones éticas de colocar este par de sombrillas a modo preventivo.

Por supuesto las innovaciones tecnológicas no alcanzan únicamente al sector energético o medioambiental. En los últimos años venimos contemplando una intromisión cada vez mayor en la vida personal de todos los individuos. Sin embargo, en el momento en el que aparecieron las innovaciones de las redes sociales y del Internet de las cosas, no se plantearon los problemas que ahora empiezan a aparecer. Una reflexión a tiempo sobre estos problemas quizás no hubiese evitado llegar a los extremos presentes puesto que en estos casos el bien que proporcionan las redes sociales parece superar sus efectos adversos. Por otro lado, sí que hubiese permitido estar más preparados para afrontar los problemas que más tarde han aparecido y para algunos de los cuales se ha legislado rápida e ineficientemente:

http://www.abc.es/tecnologia/noticias/20150615/abci-derecho-olvido-201506151117.html

http://abcblogs.abc.es/ley-red/public/post/el-desordenado-panorama-del-derecho-al-olvido-15932.asp/

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/23/actualidad/1422015745_590889.html

Queda claro que al hablar de innovación no hablamos únicamente de nuevos productos. En otros campos podemos encontrar ejemplos de “innovación” caso de:

Parece curioso encontrar noticias como estas en un mundo en el que se lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, así como por la dignidad de las personas. La dignidad de los individuos es, sin duda, uno de los puntales que debe evaluarse desde la perspectiva ética para decidir si un proyecto debe o no seguir adelante.

Habrá quien defienda que si una innovación no supone un beneficio para la sociedad esta no va a ser aceptada. A no muchos años vista tenemos el caso de las gafas de google y todos los problemas que plantearon. Al final parece que su salida al mercado se demoró y que provocó muchas polémicas como la que se muestra:

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2014/01/21/actualidad/1390299676_075132.html

En este caso la polémica se encendió antes de que las gafas llegaran al gran público, sin embargo no pasa lo mismo con otras innovaciones. La pregunta que deberíamos plantearnos entonces es: ¿Todo vale cuando hablamos de innovación? Quizás deberíamos hacer un esfuerzo por vincular la innovación de empresas, instituciones y particulares, por vincular la ética a los proyectos de innovación.

Resulta exigible que la ética obligue a aplicar un principio de prevención y precaución apriorístico a toda posible innovación.

El principio de prevención o precaución se evalúa por factores previos sencillos que obligan a entrar a la ética, como al valor superior de la dignidad de la persona. El primer principio es que los principios de prevención o precaución atienden a una ecuación sencilla, el progreso y los avances tecnológicos tienen como destinatario a las personas, y en tal ecuación las personas no son el objeto o conejillo de indias de tales avances, sino el sujeto, la piedra angular. Los avances pretenden su beneficio en todos los sentidos, dentro del respeto de tal valor central, respeto a su vida, a su integridad física y psíquica, pero también a su intimidad y a su propia libertad decisión.

Por tanto, la exigencia de prevención o precaución parte de la premisa de que el avance tecnológico no puede comportar un riesgo no asumible por estos valores de la persona. Y para saber el nivel de riesgo y su afectación a estos valores, lo primero exigible es el propio conocimiento del riesgo existente, el grado o nivel de riesgo que conlleva. El avance tecnológico debe ser capaz de generar suficiente conocimiento de sí mismo, de tal modo que se pueda evaluar su nivel de riesgo en el entorno y en la realidad de las personas e incluso otros seres vivos y bienes relevantes.

En la medida que los avances tecnológicos no cumplen tales premisas entra en juego la ética y la dignidad de la persona. El desconocimiento de riesgo y su afectación sobre la persona y el resto de seres vivos hace que se estos se conviertan en instrumentos y objetos de evaluación del riesgo. Los convierte en instrumento, conejillos de indias, puesto que serán los que sufrirán tales consecuencias y los que darán a conocer el nivel de riesgo padecido, sufrido por dicha injerencia tecnológica.

Y esto dará lugar a que a la hora de evaluar el bien representando por la persona y el resto de seres vivos, o el bien representado por el propio avance tecnológico, predomine éste último.

http://blog.inerciadigital.com/2013/06/25/vertederos-tecnologicos/

Día a día nos encontramos con problemas relacionados con la tecnología y con los avances tecnológicos. La innovación se ha convertido en una parte muy importante de la sociedad en la que vivimos. Si aceptamos esto como cierto, deberíamos aceptar también que es importante entender qué repercusiones va a suponer una innovación para la sociedad. Es aquí donde se puede llegar a la conclusión de que la ética es importante para la innovación. A la pregunta de si la ética debe parar la innovación no daré respuesta, lo dejo a la opinión del que lea esto. Lo único que planteo es que detenga o no la innovación, una reflexión sobre la implicaciones, positivas o negativas, de un proyecto innovador, podrían permitir que la sociedad estuviese mejor preparada para aceptar los cambios que se avecinan.

Terminando, si los ejemplos expuestos, los diversos argumentos o el sentido común no fuesen suficientes para apoyar la tesis de que la ética debe ir unida a la innovación, la comisión europea, tiene en cuenta estos aspectos a la hora de definir sus planes de investigación y desarrollo y a la hora de definir los planes de ayuda como Horizonte2020.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/30/actualidad/1367342938_884354.html

Así pues, parece que la política ya esta tomando las primeras medidas relativas a este aspecto, ¿creéis que las empresas comparten este punto de vista?

Científicos diseñan un parche para reparar corazón tras un infarto

Buenas noches a tod@s!

Aquí va la entrada del blog. ¿Quién no conoce a alguien que haya sufrido un ataque al corazón? Pues bien, la cifra es un poco escandalosa. En España se producen unos 52000 casos de infarto al año.

Tras años de investigación, científicos han descubierto un método para curar el corazón tras un infarto. El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria.

El corazón es un órgano con una gran dificultad de regeneración, aún en condiciones sanas. Estos científicos han descubierto que durante el infarto, hay una proteína de membrana que desciende al miocardio, por lo que el corazón pierde la función contráctil. El parche hace que esta proteína no se mueva y el corazón pueda regenerarse.

Interesante, ¿no?. De momento sólo se ha probado en ratones y cerdos y se han obtenido resultados positivos. Gracias a este parche, curar el corazón infartado podría estar cada vez más cerca. Por lo que, gracias a este parche podríamos estar más cerca de regenerar un corazón infartado.

¿Os parece buena alternativa del tratamiento con fármacos?¿Y de los tratamientos no farmacológicos?

Read more: http://www.innovaticias.com/innovacion/33624/cientificos-disenan-parche-para-reparar-corazon-tras-infarto#ixzz3mD7Zfr6j

TRANSHUMANISMO O LA HUMANIDAD FUTURA. INTERROGANTES Y POSIBILIDADES

Por razones generacionales, cada vez que pienso en la inmortalidad me viene a la mente la pregunta del grupo británico Queen («Who wants to live forever?»), aunque este tipo de cuestiones han estado presentes en el pensamiento humano desde la primera chispa de consciencia, y en las representaciones artísticas desde el primer instante («La epopeya de Gilgamesh» una búsqueda de la inmortalidad, en la obra literaria más antigua que se conoce).

Si nos preguntan seriamente si queremos vivir para siempre, la respuesta inmediata, casi sin reflexión sería «Por supuesto». Con algo de tiempo y poso para la reflexión, aparecen interrogantes que podrían hacernos cambiar de respuesta diametralmente. ¿Sólo yo, para ver cómo mis seres queridos van muriendo uno a uno hasta tener un terrible sentimiento de soledad? ¿Sólo para ricos? ¿Sólo para países avanzados? ¿Mediante mejoras biológicas, o transfiriendo la consciencia a potentes ordenadores y vivir una eternidad en una especie de realidad virtual? ¿Con mejoras cibernéticas? ¿No será mortalmente aburrido al cabo de un par de miles de años? ¿Cómo se adaptará psicológicamente nuestro organismo a semejante cambio de paradigma? ¿Una eternidad de buen estado físico y mental o un ralentizadísimo declive a lo largo de décadas o siglos? Y un infinito etcétera de preguntas sin respuesta, aunque no parece que la cuestión sea acuciante, ya que uno podría pensar que los avances científico-técnicos necesarios para semejante conquista están muy lejanos en el tiempo todavía y que ninguno de nosotros lo verá, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos….. ¿O no?

Desde luego, en Silicon Valley se lo toman bastante en serio, y gente de la relevancia de Elon Musk, fundador de Pay-Pal, o Mark Zuckerberg están haciendo inversiones millonarias en start-ups (Vicarious, start-up tecnológica que busca desarrollar IA de nivel humano en visión, lenguaje y control motor), cuyo objetivo es ir empedrando el camino que conduce a ese fin: la inmortalidad. Incluso Google ha abierto el llamado Proyecto Calico, enfocado a estudiar el envejecimiento, y cómo pararlo.

El movimiento en el corazón de esta nueva revolución se llama transhumanismo, y se define por buscar la mejora del ser humano haciendo uso de todas las tecnologías disponibles (robótica, cibernética, nanotecnología, ingeniería genética, células madre, etc…), hasta llegar al punto de trascender la propia especie y derrotar a la muerte. Y manejan fechas. Fechas lo bastante cercanas como para que empecemos a pensar en las implicaciones éticas, sociales, incluso metafísicas y religiosas que todo esto conlleva. Según los transhumanistas, para 2029 los ordenadores alcanzarán la autoconsciencia, y en 2045 predican el advenimiento de lo que llaman la singularidad: la inteligencia artificial será más inteligente que el conjunto de los cerebros de toda la raza humana, y el problema ya no estará en nuestras manos. Los transhumanistas más optimistas creen que tampoco tardará mucho en resolverse, una vez llegados a ese punto.

http://www.transhumanismo.org/articulos/LiliaMoralesTranshumanismo.htm

Y ya hace tiempo que se ha pasado del debate a los hechos. Desde los body-hackers (http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2015/aug/14/body-hackers-the-people-who-turn-themselves-into-cyborgs) hasta los que directamente sueñan con transferir sus consciencias a máquinas (http://motherboard.vice.com/read/why-i-advocate-for-becoming-a-machine), se van dando pasitos que hasta ahora eran terreno exclusivo de la ciencia ficción.

Así que no estaría de más repasar algunos escenarios posibles, con sus repercusiones y posibilidades.

- Transferencia de la consciencia a sistemas de memoria informatizados: llamado «transferencia mental» o «mind uploading». Stephen Hawking cree firmemente que «la mente es como un programa del cerebro, que es como un ordenador, así que teóricamente se podría descargar la mente sobre un ordenador y conseguir así una suerte de vida después de la muerte».

Este tipo de trascendencia sería un Transhumanismo débil, en el sentido de que sólo tiene implicaciones filosóficas, metafísicas y espirituales, pero no tendría un impacto práctico (al menos no de modo inmediato, a largo plazo ¿nos suena de algo Matrix o Terminator?) de la magnitud del otro escenario que veremos más adelante. ¿Puede existir la consciencia (llámalo alma si eres espiritual) fuera de nuestro propio cerebro? En caso afirmativo, sería una forma relativamente «barata» de desterrar la muerte, en caso negativo, solamente tendríamos programas informáticos auto-conscientes con todos nuestros recuerdos, pero no seríamos nosotros los que nos perpetuaríamos dentro de sistemas informáticos.

- Tratamientos de longevidad cada vez más perfeccionados: algo sobre lo que ya se está trabajando por distintos frentes, como por ejemplo el alargamiento telomérico (http://noticiasdelaciencia.com/not/12523/logran-un-alargamiento-artificial-de-los-telomeros-que-retrasa-el-reloj-del-envejecimiento/).

Aquí las implicaciones son de otro nivel, no sólo metafísico, sino también económico, social y llevado al límite, Malthusiano. Probablemente al principio este tipo de tratamientos estarán reservados para los que se lo puedan pagar, llevando la desigualdad social al límite definitivo: los ricos ya no serán iguales que los pobres ni siquiera en la muerte. Pero en el caso de que el tratamiento llegara a democratizarse (tema tratado en profundidad en la muy recomendable trilogía de ciencia ficción «Marte Rojo», «Marte Verde» y «Marte Azul» de Kim Stanley Robinson), hay una sencilla matemática que realizar. En apenas 30 años el mundo ha pasado de tener 5.000 millones de habitantes a más de 7.000. Supongamos que buena parte de ellos ya no tiene porqué morir, o al menos multiplica su esperanza de vida por varios órdenes de magnitud. ¿Cuánto tiempo tardaría la humanidad en agotar todos los recursos del planeta? Lo único que podría salvar a la raza humana del caos sería un control férreo de la natalidad, llegando a prohibir la reproducción totalmente en casos extremos, ya que recordemos que un tratamiento de longevidad perfeccionado reduciría la muerte a los accidentes y los ocasionales suicidios. ¿Qué generación quiere tener el dudoso orgullo de ser la última en nacer? El motor de la evolución humana en lo social, científico, tecnológico y cultural ha sido la sustitución de lo viejo por lo nuevo, nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas y actitudes vitales. Sólo una rápida colonización del sistema solar primero, y de las estrellas cercanas después podría evitar el consiguiente estancamiento, pero pudiendo vivir eternamente, ¿quién se arriesgaría a algo de la peligrosidad de los viajes espaciales?

Quizá donde los transhumanistas son inocentemente optimistas yo esté siendo innecesariamente pesimista o negativo. Es difícil no dejarse influir por las obras de la ciencia ficción que tanto éxito han cosechado en los últimos tiempos a costa de presentar el futuro en forma totalmente distópica, cuando no directamente apocalíptica.

Por otro lado, también es posible que la urgencia no sea tanta al fin y al cabo. Personalmente, cualquier vaticinio sobre el futuro en ciencia y tecnología lo acojo con escepticismo desde que hace más de 30 años que la fusión nuclear comercial estaba a 30 años vista (y lo sigue estando), sin olvidar la famosa cita de Lord Kelvin:

“Ya no queda nada nuevo que descubrir en la Física. Lo que queda es realizar medidas cada vez más precisas” (Discurso en la British Association for the Advancement of Science, 1900, 5 años antes de que Einstein publicara su trabajo sobre la relatividad especial).

¿Y vosotros? ¿Queréis vivir eternamente?

Internet Of Things: Evolución o Revolución

La oportunidad

Se estima que en 10 años el impacto económico de la IoT supere el tamaño de la economía alemana. Es un mercado en expansión para el que se prevé un crecimiento para 2020, de entre 18 y 50 mil millones de dispositivos conectados. Con un potencial de facturación superior al Apple, Facebook y Google en conjunto1.

IoT, Internet Of Things / Internet de las Cosas engloba este mercado de la interconexión de objetos cotidianos a internet. Por otro lado esta denominación se aplica también al momento en el que se conectarán a internet más objetos que personas.

Hasta hace poco los ordenadores eran prácticamente dependientes de los seres humanos para recabar información. Pero cada vez más objetos de la vida cotidiana tienen la capacidad de conectarse a la red de manera autónoma, identificándose y siendo gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos. (Video)

Para hacer más abordable este inmenso mercado los analistas parecen aceptar una segmentación de facto2, que facilite las predicciones y la prospectiva del sector. Se plantea la segmentación desde tres puntos de vista:

- Por industria o aplicación: productos para un hogar inteligente (smart house), productos que se pueden llevar puestos (wearables), productos que facilitan la vida en la ciudad (smart city) ….

- Por tecnología: Tecnología de comunicaciones, fuente de energía, métodos de identificación.

- Por ámbito geográfico: Número de empresas y consumidores por país.

Siendo el primero el más popular, por estar orientado al consumidor/cliente y dar una visión multilateral sobre un sector que no distingue fronteras y en el que la tecnología trata de integrarse de una manera transparente. Según la segmentación comentada, desde el punto de vista de aplicación y tecnología, en la actualidad el reparto sería1:

Estas proyecciones son dinámicas; en segundo cuarto de 2015, y siempre según los datos de IoT analytics, gracias a la irrupción de los Smart Watches el segmento Wearable ha superado al Smart home.

Estas cifras espectaculares, son proyecciones de la industria… que al fin y al cabo es parte interesada en que la IoT sea un rotundo éxito de consumo, por lo que pueden ser vistas con escepticismo. En cualquier caso incluso quedándonos con las cifras más pesimistas, es un mercado con un potencial de crecimiento espectacular. Pero hay una serie de cisnes negros que pueden amenazar su crecimiento y desviar su rumbo.

Cisnes Negros

A medida que más dispositivos se conectan entre sí y aumentan la funcionalidad, se incrementan los riesgo para la seguridad pues proporcionan puntos de entrada descentralizados que pueden ser atacados por malware. En el mismo sentido, la cada vez mayor oferta de middleware de integración, aumenta la complejidad y crea nuevos riesgos de seguridad. Finalmente, los dispositivos que se encuentren en lugares comprometidos físicamente están más sujetos a la manipulación y el vandalismo.

Esta problemática abre oportunidades para empresas especializadas que ofrezcan plataformas bien probadas que incrementen la seguridad y la confianza del mercado.

Por otro lado, siendo uno de los principales usos de la IoT, el sensado y la monitorización remota es de esperar un incremento la sensibilidad y la preocupación de los usuarios sobre la propiedad de los datos, su privacidad y buen uso. Este aspecto, la privacidad y la confianza, supondrá un problema de capital importancia que deberá ser abordado antes de afrontar aplicaciones en sectores especialmente sensibles como el médico o el de asistencia personal.

Serán necesarios nuevos marcos regulatorios, que respondan a esta preocupación social y política. Abriendo un nuevo campo para empresas certificadoras que validen el cumplimiento de la nueva normativa a desarrollar, así como de sellos de calidad y confianza que amparen al usuario.

Como todo mercado emergente, la lucha entre diversas organizaciones y la velocidad acelerada de desarrollo para hacerse con una cuota de mercado provoca la aparición de múltiples plataformas y numerosos protocolos. La integración será un reto, así como elegir la plataforma universal adecuada entre las disponibles. Solo este hecho puede llevar un producto al traste.

Cabe esperar que con tantos jugadores se produzca un nuevo desencuentro entre sistemas abiertos y cerrados que contribuirá a la confusión generalizada. Las empresas establecidas buscaran proteger su ventaja competitiva tendiendo a sistemas cerrados y propietarios que intentan incrementar las barreras de entrada. Al mismo tiempo, Startups que intenten buscar un cambio disruptivo en el mercado que les proporcione un rápido crecimiento y los defensores de sistemas abiertos, tratarán de establecer nuevos estándares abiertos. Esta confusión en torno a estándares en evolución retrasará la adopción de la IoT.

Al mismo tiempo que aficionados e incluso pequeñas empresas aprovechando la corriente del Hardware abierto y gracias a la expansión del uso de impresoras 3D empiezan a ofrecer sus propios Smart Objects, potenciando la creación de estándares abiertos máquina a máquina que arbitrados por comunidades de usuarios, faciliten la integración.

Entre los efectos colaterales es inevitable que la rápida evolución consumirá recursos de desarrollo imprevistos disminuyendo la capacidad de los equipos de proyecto para ampliar la funcionalidad.

Pero sin duda es la falta de casos de uso claros y, buenos ejemplos de retorno sobre la inversión (ROI) el problema que puede arrojar mayor incertidumbre sobre el futuro de la IoT. Aunque las especificaciones técnicas, usos teóricos y conceptos futuros pueden ser suficientes para algunos adoptantes tempranos, la adopción masiva y generalizada de la IoT requerirá de mejores fundamentos basados en una buena comunicación de sus ventajas.

Aparte de todas estas amenazas hay una serie de barreras técnicas que deben ser superadas para que la IoT despegue. Entre ellas, la alimentación de los dispositivos es una de las más críticas.

En este sentido los principales jugadores de este mercado (empresas de microelectrónica) están trabajando en diversas líneas para mejorar el tiempo de vida entre cambios de baterías o recarga:

- Baterías de mayor capacidad y menor tamaño adaptables a diferentes factores de forma,

- Sistemas de micro generación (energy harvesting) que apoyen a las baterías y permitan extender su vida, así como,

- Sistemas electrónicos de ultra bajo consumo, que incluyan protocolos capaces de cubrir las necesidades de comunicación de estos dispositivos sin devorar sus baterías.

Las mejoras en este campo han sido muchas y muy variadas en los últimos años.

Conclusión

Sin duda la IoT tiene y tendrá un impacto positivos en nuestras vidas, incrementando nuestra calidad de vida, ahorrando recursos, coste y tiempo y aumentando nuestra eficiencia; efecto que cada día será mayor.

Por otro lado, las cuestiones técnicas, aun siendo importantes se superarán antes o después, por lo que sin duda el principal punto en liza en la actualidad es determinar que plataforma universal será la ganadora de esta competición. Si volvemos los ojos a otros casos similares, los estándares abiertos acabarán ganando la batalla.

La solución para el resto de amenazas descritas dependerá en buena medida de las capacidad que tengan los jugadores de este mercado para encontrar y coordinar propuestas de interés para el gran público.

Sin duda, encontraremos la forma de suministrar aplicaciones con propuestas de valor verdaderamente interesantes, basadas en estándares abiertos que puedan garantizar una integración optima entre diversos dispositivos, pero cuando ya es otra cuestión.

Referencias y agradecimientos

Gracias a Nando Quintana (nando.quintana[at]gmail.com) Y Miguel Angel Elices (elices.ma[at]gmail.com) por la revisión de los borradores.

1 IoT Analytics http://iot-analytics.com/

2 Informe Goldman Sach http://www.goldmansachs.com/our-thinking/outlook/internet-of-things/iot-report.pdf

http://sandhill.com/article/the-internet-of-things-challenges-and-opportunities/

https://www.bbvaopenmind.com/internet-de-las-cosas-retos-y-oportunidades/

http://www.cymbet.com/design-center/internet-of-things.php

EL DISEÑO COMO META

El diseño se ha convertido en una meta, una filosofía y un marco estratégico con el que abordar el desarrollo de proyectos.

Estamos pasando del diseño de producto, la preocupación por la estética y su funcionalidad, al diseño de servicios enfocando a mejorar su eficacia y su eficiencia. En otras palabras, pasar de algo objetivo a subjetivo, de tangible a intangible, de simple a complejo. Esta evolución se acompaña de un cambio de paradigma desde el “DISEÑO PARA EL USUARIO” a “DISEÑAR CON EL USUARIO”.

Los problemas complejos que necesitan participación activa de actores muy diversos sólo pueden ser abordados desde una perspectiva abierta de colaboración. «»Open Design Club«»

The Open Design Club seeks to create a culture of open source design and shared creativity. Our aim is the collaborative creation of a source of inspiration for design products and the free development of of creative potentials.

The platform offers the opportunity for designers and creatives to increase their popularity by sharing and spreading their ideas.

We want to make you think, rethink, design, redesign, make and remake. Open Design Club is dedicated to:

- Designers and Creatives who want to share their creativity.

- Design which is made to inspire other designs.

- People who want to become active and do sth.

The Open Design Club was founded to create a place where you can share your ideas with others. We believe that removing copyrights from our designs will inspire creativity and result in multiple new designs. This is the place to present your work to the puplic and utilize it for others.

Get inspired and use the possibilities.

Todo esto permite enfocar un pequeño debate… ¿El cambio de diseñar para el usuario a diseñar con el usuario se puede aplicar en todos los casos? o por el contrario ¿Solo es aplicable en iproductos?

Saludos a tod@s

La Innovación Tecnológica y la Industria de la Música

A lo largo de esta entrada se pretende llevar a cabo un resumen sobre cómo distintas innovaciones tecnológicas han marcado indudablemente el desarrollo de la industria de la música.

La primera impresión de partituras musicales data de 1501, si bien no constituiría una industria como tal, ya que en este momento estaría orientado únicamente a una élite aristocrática, sería la primera innovación tecnológica que serviría de raíz a la futura industria musical.

Ilustración 1: Partitura impresa

En el siglo XVIII se establecerían las bases de la industria musical con el florecimiento de conciertos públicos y opera, y la publicación de estos eventos en forma de partituras impresas, que se consolidaría durante el siglo XIX.

Así, la impresión de partituras sería la innovación tecnológica del momento que se convertiría en requisito para los editores de música que componían la industria entonces.

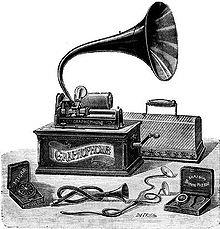

Ya en ese momento existía una pequeña parcela de innovación tecnológica vinculada a la música, y de la mano de Thomas Alva Edison llegaría una máquina para grabar voz humana, que conoceríamos como fonógrafo. Sin embargo, este invento sería considerado por unos como un simple «juguete» y por otros como una innovación en el mundo de la telefonía (a utilizarse en oficinas).

Ilustración 2: Fonógrafo

A finales de siglo, imitando este fonógrafo de Edison, el laboratorio de Alexander Graham Bell crearía el grafófono, un fonógrafo técnicamente mejorado, patentado en 1886. Un año después Edison patentaba también su «fonógrafo mejorado», a la par que entraban en una polémica con acusaciones de plagio, resuelta finalmente por la compra de ambas licencias por parte de dos grandes compañías norteamericanas que se repartían las zonas de distribución: North American Phonograph Company & Columbia Phonograph Company. No obtuvieron a penas éxito dado el enfoque de la invención como máquina de oficina (de dictado), para negocios, y no para el entretenimiento.

Ilustración 3: Grafófono

Serían otras empresas, posteriormente, las que verían el potencial del negocio del entretenimiento, y darían lugar a los fonógrafos «a monedas» que se instalarían en multitud de bares y restaurantes. North American Phonograph había quebrado por su enfoque «a oficina», mientras Columbia orientó su esfuerzo a este negocio.

A partir del grafófono, tras colaborar con Bell, Emilie Berliner continuaría sus investigaciones, con el objetivo de obtener uno que se pueda producir en masa. En 1895, tras multitud de de mejoras técnicas, comenzaría la producción masiva del gramófono. A la par, Berliner comenzaba a realizar grabaciones de discos, con el objetivo de ofrecer el mayor número de piezas musicales grabadas para reproducirse con sus máquinas.

Ilustración 4: Gramófono

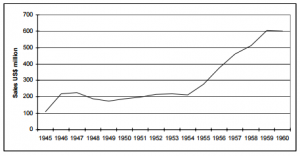

Esto permitiría el crecimiento continuo de esta recién nacida Industria de la Música hasta 1920. En 1921, las ventas de discos en USA obtendrían 106 millones de dólares.

Esta evolución pasaría a caracterizarse por las fluctuaciones de expansión y recesión durante los años de la primera y segunda guerra mundial.

Una innovación importante que impactará en este desarrollo y estas fluctuaciones sería la telegrafía sin cables, gracias a Guglielmo Marconi, que daría lugar a un nuevo medio de difusión musical: la emisión de radio.

La industria musical en la década de 1930 pasaría a convertirse prácticamente en industria radiofónica. Durante este periodo, el uso de la radio se establecería en todo el mundo. A la par, la música para entretenimiento iría ocupando mayor espacio radiofónico, reduciendo a un 33% la programación no musical.

La grabación por micrófono, innovación tecnológica del momento, e incluir una radio (producto en principio visto como competidor) en los fonógrafos haría florecer de nuevo a la industria. Pero no lo suficiente. Así, al comenzar la Segunda Guerra Mundial la industria discográfica sería reducida y completamente dependiente de la industria radiofónica.

Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la recuperación económica, se produce un boom en la industria discográfica, consiguiendo unas cifras de ventas muy altas (225 millones de dólares en 1947 en ventas en USA).

Durante este tiempo, la tecnología apenas había evolucionado, y ante la demanda creciente de discos CBS-Columbia encontraba la solución ante la fragilidad y corta duración (4 minutos) de las grabaciones en discos de goma laca: el vinilo, mas maleable y menos frágil. Además, incrementaron el diámetro del disco, redujeron el rpm a 33 1/3, consiguiendo una duración de 20 minutos por cada cara, conocido como LP. Poco después RCA-Victor anunciaba un nuevo tipo de disco, a 45 rpm, que se conocería como «single«. Sin embargo, el mercado se decantaría por el primero.

Ilustración 5: Disco gramofónico de vinilo

Ilustración 6: Ventas de discos en USA

Durante la década de los 60 y 70 las ventas de discos pasarían de 600 millones de dólares a más de 4000 en USA, gracias a la recuperación de la industria fonográfica tras la invención de los discos de vinilo.

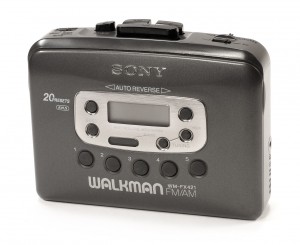

Las cintas magnéticas comenzaban a usarse a finales de los 40 y los 50 en las pequeñas estaciones de radio. En los 60, Phillips introducía el audio casete compacto, y posteriormente el sistema Dolby de reducción de sonido. Manteniéndose a la retaguardia ante el vinilo, razones económicas, políticas y sociales de los años 80 llevarían al audio casete compacto a popularizarse, entre otras cosas por su facilidad de copia, si bien el walkman de Sony, de 1979, y otros reproductores portátiles fueran otra razón principal.

Ilustración 7: Audio Casete Compacto

Ilustración 8: Walkman de Sony

Desde el punto de vista de la industria musical, las ventas seguían creciendo, y gracias a esta otra tecnología continuó haciéndolo durante los 80, a nivel mundial.

Sin embargo, la facilidad de copia ya preocupaba a la industria: en 1971 se acordaba la primera convención contra la piratería en la música: Geneva Phonograms Convention.

En 1983, Sony y Phillips introducían en el mercado el Compact Disc. Dadas sus conocidas ventajas, en 1983 se venderían 350000 reproductores, y cerca de un millón en 1984. Obviamente este nuevo medio impactaría en los ingresos de las discográficas, tanto que Sony terminaría por comprar CBS para introducirse en este mercado tan rentable (que ya conocía por su relacionado walkman).

Ilustración 9: Compact Disc

Las ventas de discos vendidos anualmente en formato CD pasarían de los 1000 millones en inicios de los 90 a los 2500 millones en el 2000. Las ventas mundiales llegarían a alcanzar los 40000 millones de dólares en 1995, momento en el que la industria comenzaría a sufrir un receso que continuaría durante el comienzo del nuevo siglo.

Y es que durante estos años otra innovación afectaría a la industria de la música: Internet.

Como ocurriría con otros contenidos digitales, Internet serviría de canal de distribución de la música. Si bien los comienzos de Internet se remontan a 1960 (red militar, red universitaria, ARPANET), no sería hasta la década de los 90, con la aparición del método de compresión MP3 y otros avances en la red, cuando comenzaría la revolución que terminaría de cambiar esta industria.

Distintos modelos de negocio se han establecido para la distribución musical basándose en Internet (Servicios B2C y P2P gratuitos o de pago, streaming, podcast, online…), relegando a las grandes discográficas a un segundo plano.

La piratería, a la que internet facilita de igual manera la distribución, contribuiría a la decadencia de estas compañías, si bien en qué medida contribuye frente al cambio de modelo de distribución, es algo discutible: las grandes compañías la atribuyen a la piratería, pero un gran sector crítico la atribuye a la comodidad por parte de éstas y su falta de capacidad a la hora de hacer frente a la innovación tecnológica, que hasta ahora había permitido a esta industria nacer, crecer y que ahora «está matando».

En mi opinión, la industria musical ha cubierto durante todos estos años una necesidad del mercado: proporcionar medios de soporte para la distribución musical.

Sin embargo, Internet se ha convertido en este medio de distribución frente a los diferentes medios físicos, reduciendo los costes para llegar desde el músico al oyente. Este cambio no ha sido encajado por las grandes compañías (y «grandes» artistas), el precio por disco al cliente final no ha visto esa reducción, y las compras digitales no han sustituido a las físicas.

Por otro lado, otras compañías sí han sabido ver el potencial, e innovando en el modelo de negocio han sido capaces de posicionarse como distribuidores principales de música, como por ejemplo el caso de Spotify.

Los discos físicos han terminado quedando como artículos de coleccionista, pero la música es capaz de llegar desde cualquier punto a otro en el planeta, que era el objetivo inicial de la industria musical: su distribución.

Referencias:

5 Curiosidades que deberías conocer sobre la historia del Compact Disc

Creativity and Innovation in the Music Industry

Diabetes: Glucómetros no invasivos.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios, y además es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Según datos de la OMS en 2014, el 9% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes.

Las políticas de salud de los últimos años (tal y como muestra el Reto social de Salud tanto a nivel nacional como en el Horizonte 2020) da mucha importancia a la inclusión de las nuevas tecnologías para poder hacer un seguimiento no invasivo del paciente, ofreciéndole la máxima información con el mínimo trastorno posible. Este es un ámbito que tiene especial interés en el área de la diabetes, donde desde hace muchos años se demanda la creación de un glucómetro que no requiera pinchazo y ofrezca una lectura fidedigna del nivel de glucosa en sangre.

Actualmente, varias compañías están tratando de desarrollar dispositivos no invasivos y cómodos para los pacientes basados en las nuevas tecnologías, y que no requieran el uso de una aguja. Las técnicas de monitorización de glucosa pueden dividirse en subcutáneas, dérmicas, epidérmicas y combinadas. A pesar de ello desarrollar un sistema portable de monitorización de glucosa implica ciertos riesgos y debe ofrecer medidas fidedignas.

El primer problema que encontramos es lograr desarrollar un dispositivo que logre aportar unos valores igual de fidedignos que los glucómetros convencionales, además dado que las lecturas no se hacen de manera directa sobre la sangre, pueden producirse retrasos en la lectura. Las ventajas que por otra parte aportan los dispositivos no invasivos es que pueden ser usados de manera continua y pueden usarse para predecir futuros niveles de glucosa.

Actualmente existen varios tipos de monitorización no invasiva de la glucosa, como los dispositivos ópticos y los basados en la respiración. De los que a pesar de que existen varios proyectos, ninguno se ha llegado a comercializar con éxito o ni siquiera ha logrado obtener el Marcaje CE ni el de la FDA. Este es el caso de MEDISENSOR, CNOGA, HYPOMON, SENSYS GTS… etc.

Hace poco se ha publicado la noticia de la creación de un nuevo sensor láser que controla los niveles de glucosa en sangre sin penetrar la piel desarrollado por la Universidad de Leeds. Este sistema utiliza un pequeño dispositivo con láseres de baja potencia para medir los niveles de glucosa en sangre sin penetrar la piel. La tecnología además tiene la capacidad de monitoreo continuo.

Aun así aun queda un largo camino para lograr esa total integración de las tecnologías en la monitorización no invasiva de la glucosa para los pacientes de diabetes.

Hacia las ciudades inteligentes

¿Qué es una ciudad inteligente?

Como cualquier concepto nuevo, o relativamente nuevo, que abarca entidades tan grandes como son las ciudades, es difícil que exista consenso para dar una definición precisa. Como base, podemos afirmar que hablamos de desarrollos urbanos basados en la sostenibilidad. Por lo que, partiendo que debe estar comprometida con el entorno, debe intentar mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de elementos sostenibles e innovadores en aspectos que se definen como:

- Smart Economy: Economía sostenible, redes de empresas, e-commerce.

- Smart Governance: e-gobierno y participación ciudadana

- Smart Mobility: Transporte, aparcamiento, vehículos eléctricos.

- Smart People: Educación, e-learning, internet en lugares públicos.

- Smart Living: Actividades culturales, seguridad y sanidad

- Smart Environment: Medio ambiente y gestión de residuos

No solo debemos ver una ciudad inteligente como un conjunto de edificios inteligentes, sino como algo más amplio que beneficie a ciudadanos, empresas y a las administraciones.

Retos cambiantes

Se calcula que para el año 2050, el 60% de la población mundial vivirá en macro-ciudades con decenas de millones de habitantes. Para poder gestionar los recursos de forma eficiente en estas grandes ciudades, la transformación digital será más que necesaria en los próximos años.

Además, no todas las ciudades se enfrentan a los mismos problemas: el acceso a los recursos naturales, la situación económica, el número de habitantes o las redes de transportes existentes conllevarán a las ciudades retos distintos. Incluso estos retos variarán con el tiempo debido a las condiciones cambiantes del entorno (político, económico o social).

Quería destacar aquí la definición de SmartCity, de María Marín, responsable de Desarrollo de Negocio, de Schneider Electric:

Una «smart city» o ciudad inteligente debe ser capaz de solventar estos nuevos retos de una manera eficiente y segura para sus ciudadanos.

Financiación

A nivel europeo

Dentro del programa marco Horizonte 2020, una de las prioridades está dedicada a los retos de la sociedad. En este bloque se reflejan las prioridades políticas y los retos estratégicos con el fin de estimular la investigación e innovación que permitan alcanzar los objetivos políticos de la Unión.

La financiación se centrará en los siguientes objetivos específicos y veremos cómo se relacionan con los aspectos que definen una ciudad inteligente:

Retos del programa marco Horizonte 2020 |

Ámbitos de las smart cities |

| Salud, cambio demográfico y bienestar | Smart Living, Smart People |

| Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía | Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy |

| Energía segura, limpia y eficiente | Smart Environment, Smart Economy |

| Transporte inteligente, ecológico e integrado | Smart Mobility, Smart Economy |

| Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas | Smart Environment |

| Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas | Smart Governance, Smart Living, Smart Economy, Smart People |

| Sociedades seguras | Smart Living |

¡Se abre un amplio abanico de posibilidades hacia el que dirigir nuevas iniciativas en estas áreas!

La Comisión europea ha creado la EIP‐SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities), que reúne a las ciudades, la industria y los ciudadanos para mejorar la vida urbana a través de soluciones integradas más sostenibles. Uno de sus objetivos es combinar las TIC con la gestión de la energía y del transporte para llegar a soluciones innovadoras para los principales desafíos ambientales, sociales y de salud a los que se enfrentan las ciudades europeas en la actualidad. Además, cofinancia proyectos piloto ayudando a coordinar las iniciativas y proyectos ya existentes en la ciudad.

A nivel estatal

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es la apuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para impulsar en España la industria tecnológica de las Ciudades Inteligentes y para ayudar a las entidades locales en los procesos de transformación hacia ciudades inteligentes. El plan está dotado inicialmente de un presupuesto de 153 millones de euros, inversión que se cofinanciará a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y a la que se sumarán las aportaciones de otras administraciones y del sector privado.

Un espacio donde encontrar distintos proyectos o casos de buenas prácticas sobre Ciudades Inteligentes es la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Fue constituida en junio de 2012 con el objetivo de intercambiar experiencias entre las ciudades que integran la asociación y trabajando conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Ideas ya puestas en práctica

Entre las ciudades y regiones del mundo que han ido avanzando y desarrollando iniciativas como smart cities nos gustaría destacar:

- Zhenjiang (China): La ciudad cuenta con un Centro Inteligente de Operaciones para mejorar el tráfico y el transporte público. Los objetivos son la sustitución y mejora de 400 estaciones de autobús y más de 1.000 vehículos de la red pública.

- Región sur de Dinamarca: Dispone de un programa para ampliar y mejorar la calidad de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas a través, por ejemplo, de comunicaciones en tiempo real entre pacientes, farmacéuticos y especialistas.

- Eindhoven (Holanda) está en proceso de desarrollar un servicio donde iluminación e innovación se unen para estar al servicio de los ciudadanos proporcionando servicios tales como iluminación «ad hoc» de una determinada vía, como por ejemplo, en caso de conflicto.

A nivel estatal también pueden encontrarse multitud de iniciativas, tanto en ciudades grandes como en otras de menor tamaño. Por la originalidad y la importancia a nivel personal que tratan, queríamos señalar las siguientes:

- El caso de Málaga se centra en la gestión inteligente de la red eléctrica (lo que se denomina smartgrid). Este proyecto es un ejemplo a nivel mundial que integra una gran cantidad de servicios orientados a la eficiencia energética.

- En Lleida y Sant Cugat del Vallés se han desarrollado sistemas de control a distancia del riego de jardines, el alumbrado público, el estado de los contenedores o la lectura remota de contadores.

Aportando ideas para avanzar en nuestras ciudades inteligentes

Por último, vamos a proponer temas o áreas hacia los que podemos enfocar nuestros esfuerzos de la investigación e innovación:

- Mejoras en la eficiencia energética de los edificios: ya que más del 40% del consumo de energía en Europa se debe a la calefacción y la iluminación en los edificios (un 36% de las emisiones de CO2 en la UE).

- Nuevas plataformas de participación ciudadana: información bidireccional que pueda ser recibida y enviada en múltiples canales (teléfono, televisión).

- Nuevas infraestructuras para vehículos eléctricos.

- El disponer de una red de sensores distribuidos por toda la ciudad que permitan monitorizar tráfico, aparcamientos o niveles de contaminación, podrá dar cabida a nuevas soluciones que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, monitorizando el transporte de la ciudad, podría minimizarse el impacto del tráfico, así como poder actuar más rápidamente en situaciones de emergencia. También, monitorizando los contenedores de residuos, podrían recogerse estos contenedores solamente cuando sea necesario, lo que supondría además un ahorro de costes para la ciudad. Por otro lado, se podrían controlar para conocer de antemano, las plazas de parkings libres disponibles para personas con movilidad reducida.

Como hemos visto, son muchos las posibilidades que vamos a encontrar para poder investigar e innovar y dar un paso más para vivir en ciudades inteligentes.

Referencias

- ¿Cómo emprender en el ámbito de las smart cities? Guía creada por CONETIC: Descargar

- Artículo informativo sobre el estado de las smart cities en España: http://hipertextual.com/2015/05/smart-cities-espana

- Artículo con resúmenes de entrevistas a diferentes expertos del ámbito empresarial: http://www.iagua.es/noticias/smart-cities/13/11/24/%C2%BFcomo-definirias-el-concepto-smart-city-40785

- Portal español del programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea: http://eshorizonte2020.es/retos-sociales

- Portal web de EIP‐SCC de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

- Plan Nacional De Ciudades Inteligentes del MINETUR: http://www.minetur.gob.es/turismo/es-ES/Novedades/Paginas/plan_nacional_ciudades_inteligentes.aspx

- Portal web de Red española de Ciudades Inteligentes: http://www.redciudadesinteligentes.es/

La rueda pinchada de la I+D de fármacos

Corría el año 1747 cuando James Lind, cirujano de la Royal Navy, realizó el que se cree que es el primer ensayo clínico de la historia. Por aquel entonces el escorbuto se cobraba centenares de vidas de marineros. El señor Lind, quería demostrar la teoría de que los ácidos ayudaban al tratamiento de la enfermedad y para demostrarlo, seleccionó a 12 marineros con escorbuto y los dividió en grupos de 2. El grupo 1 recibió un tratamiento de un vaso de sidra diario, el grupo 2, veinticinco gotas de ácido sulfúrico, el grupo 3, seis cucharadas de vinagre, el grupo 4 recibió media pinta de agua de mar, el grupo 5, dos naranjas y un limón y el grupo 6 salsa picante y un vaso de agua de cebada. A los 6 días uno de los marineros que tomaba naranja y limón estaba curado y el otro prácticamente recuperado. El estudio del Sr. Lind fue al principio obviado, pero más tarde recibió el reconocimiento debido y evitó muchas muertes a causa del escorbuto.

Hoy en día, para que un tratamiento se pueda aplicar a los pacientes ha de pasar una serie de estudios mucho más exhaustivos que los realizados por el Sr. Lind en el s.XVIII. Estos estudios se dividen en descubrimiento de fármaco y desarrollo de fármaco. La primera etapa consiste en la búsqueda de la molécula activa y fase preclínica (estudios en animales). Supone de 3 a 6 años. A continuación, el desarrollo del fármaco se divide en Fases I, II y III. En la primera, el candidato a fármaco se prueba en personas sanas para averiguar la dosis y estudiar los efectos secundarios. Las fases II y III se realizan en pacientes (nºpersonas fase III > nº personas fase II), y además de controlar los efectos adversos, se estudia la efectividad de la molécula y su superioridad frente a los tratamientos actuales. Después del debido registro en las agencias correspondientes (EMEA para Europa y FDA para EEUU) se procede a la comercialización del fármaco. Y ya en el mercado, se lleva a cabo la fase IV, en la que se sigue de cerca posibles efectos secundarios del fármaco. Un total de 10 a 15 años y más de 2900 millones de dólares en total de inversión. No, no es un negocio barato. Pero es un negocio necesario y lucrativo.

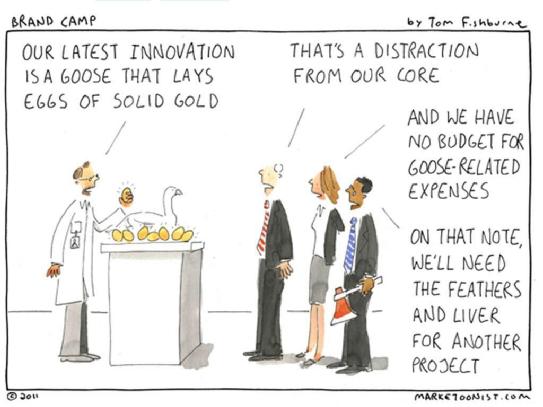

Con el fin de maximizar las ganancias y reducir el riesgo, las compañías farmacéuticas realizaron recientemente un cambio de modelo, consistente en la realización de alianzas estratégicas, externalización de procesos, y muy importante, reducción del departamento de I+D. En este nuevo modelo, se promovía la open innovation, con la entrada de fármacos desarrollados en otras empresas o incluso, en laboratorios de universidad e institutos. Y aquí es dónde idearon un ecosistema perfecto, en el que estos terceros subministraban nuevas moléculas a las empresas farmacéuticas, que realizaban los costosos experimentos para poder llevar el fármaco al mercado. Una imagen demasiado perfecta y alejada de la realidad, según mi opinión.

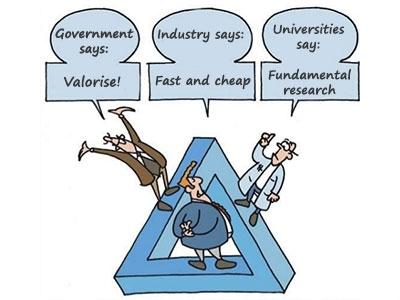

No sólo a la empresa farmacéutica le atrae este modelo, sino que al gobierno también le interesa mucho que este proceso se lleve a cabo: invierte en la ciencia básica del mundo académico, que se aprovecha no sólo para aportar conocimiento, sino también para obtener un beneficio económico. Es un 2×1. Sin embargo, la imagen real es más parecida a esta:

Y es que la Universidad y la industria no hablan el mismo lenguaje. Es algo que todos conocemos, que hay una pieza que falta para esta mágico engranaje. Y aquí es dónde encaja la transferencia de la tecnología (TT).

Cada vez se financian más proyectos de transferencia en descubrimiento de terapias. Son estudios en los que se requiere financiación para mejorar un candidato a fármaco descubierto en un laboratorio de universidad o instituto de investigación. Aquí, no sólo se evalúa la excelencia científica, sino también el potencial de que los proyectos sean adquiridos en un futuro próximo por la industria. En otras palabras, se persigue la riqueza científica y la económica.

Aunque la transferencia de tecnología es una herramienta crucial en el ecosistema de hoy en día, tiene, bajo mi opinión, graves problemas de fundamento, que generan el fracaso en muchos de los proyectos.

- Uno de los inconvenientes de la TT (y para mí el más importante) es que los proyectos no son los suficientemente maduros para la industria farmacéutica. Desde el mundo académico se tiende a pensar que si una molécula es efectiva en ratones, las empresas se van a pelear por nuestra molécula. Nada más lejos de la realidad. Una farmacéutica de renombre no adquirirá ningún fármaco si no ha superado cómo mínimo fase I. Esto supone un gasto enorme que un laboratorio de investigación básica no puede financiar, porque no existen las herramientas de financiación. Entonces, la única solución es crear una spin-off o start-up, una pequeña empresa que pueda acceder a las fuentes de financiación necesarias para madurar el proyecto. Otra opción es la de recurrir a empresas especializadas en madurar proyectos. Pese a que es un negocio de un elevadísimo riesgo, es una solución a este hueco en la transferencia.

- Otro de los problemas que tiene esta estrategia, a mi parecer, es que las ayudas del gobierno se dirigen muchas veces en formar al científico en conocimiento empresarial para que se pueda comunicar con la industria en su mismo lenguaje. Si bien es cierto que es una formación muy valiosa, me parece que no es lo idóneo en todos los casos, ya que el científico no tiene por qué querer desarrollar ese rol ni quizá es la persona adecuada. Mientras hay científicos capaces de asumir el liderazgo del proyecto, a veces es necesario ceder el timón a personal formado en áreas de dirección de empresa.

- Asimismo, surge el debate de si la ciencia básica ha de estar focalizada hacia la transferencia. Con este tipo de políticas, se dejan de financiar proyectos puramente básicos, que además de generar cultura, pueden desembocar en un futuro no próximo en aplicaciones importantísimas para la sociedad. En el ejemplo del escorbuto, no fue hasta el 1932 (185 años después) que se relacionó la vitamina C con la cura del escorbuto. Es un descubrimiento de la ciencia básica totalmente relevante para la generación de un tratamiento más efectivo que el zumo de naranja.

No obstante, la TT es una herramienta que funciona y aporta beneficios. Pongamos el ejemplo de un grupo de investigadores que deciden crear su spin-off para llevar al mercado su pequeño tesoro (o candidato a fármaco). Después de mucho papeleo y negociaciones con las correspondientes universidades, toca empezar a levantar capital. No se trata de investigar, sino de captar inversión económica.

Dada la cantidad necesaria a invertir, se recurren a numerosas fuentes de financiación.

- Por un lado, están las subvenciones y préstamos de gobiernos y la Unión Europea, que apuestan por la excelencia de la ciencia, y en algunos casos de la UE, por la cercanía al mercado. Este tipo de financiación al ser por competición implica la preparación de documentación extensa para las convocatorias y la necesidad de destinar recursos y tiempo a la elaboración de la solicitud. Sin embargo, la tasa de proyectos financiados es relativamente baja en muchas de las convocatorias. Por ejemplo, la tasa de éxito en las 100 primeras convocatorias del H2020 fue del 14%. Esto implica que hay un 76% de proyectos no financiados. Un 76% de grupos que han destinado esfuerzos y recursos en vano, desperdiciando las anteriores inversiones en el mismo proyecto. No estoy abogando por el “café para todos” pero algo falla en el momento en el que la tasa es tan baja. Puede ser un problema de falta de fuentes externas de financiación, o de exceso de proyectos.

- Por otro lado, encontramos al crowdfunding (por acciones, suele permitir acceder a cifras más elevadas), los Business Angels, el Capital Riesgo y la inversión de compañías farmacéuticas, que invierten por el retorno y según su cartera de proyectos. Aquí, nos encontramos con otro problema.

Y es que, en muchos casos, aunque la solución propuesta sea la mejor, si no encaja en la estrategia del inversor (si no está alineado con su portafolio) , no habrá consenso y no se obtendrá inversión.

Resumiendo, en esta rueda de la I+D, en la que las universidades y centros de investigación generan moléculas para que luego la empresa farmacéutica lleve a cabo su desarrollo, hay una fuga. El neumático está reventado y el parche es la transferencia de tecnología. Una solución, que a mi modo de ver, tiene muchos aspectos positivos (no quiero dar la opinión de que estoy en contra tras haber expuesto una serie de desventajas). Pero está bien, de vez en cuando, que nos planteemos si la TT está orientada de la mejor forma posible, y si no es así ¿qué cambios tenemos que llevar a cabo?

Y me despido con una gran cita de Albert Einstein: “Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”

Bibliografía:

http://www.nature.com/nrd/journal/v13/n12/full/nrd4507.html#close

https://www.kpmg.com/ES/es/ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/Documents/KPMG_FARMA.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Lind

.png)

].gif)

.png)

].png)

].png)

].png)

.png)

].png)

.png)